世界遺産「西本願寺」の屋根レポート|国宝・御影堂と阿弥陀堂の瓦屋根は必見!|横浜市鶴見区 屋根の修理専門店(株)成田屋商店

2025.10.18

皆さま、こんにちは。横浜市鶴見区 屋根の修理専門店(株)成田屋商店、スタッフの川崎です。

京都にある世界遺産「西本願寺」は、立派な瓦屋根の二つのお堂が並ぶお寺です。

先日訪れた際の写真を交えながら、西本願寺の瓦屋根や魅力を“屋根やさんの視点”でご紹介したいと思います。

目次

西本願寺について

京都市下京区にある西本願寺は、親鸞聖人が開いた浄土真宗本願寺派の本山で、地元では「お西さん」の愛称で親しまれています。

鎌倉時代の1272年、親鸞聖人の墓所に建てられたお堂が始まりとされ、

その後「御影堂」と「阿弥陀堂」という二つのお堂が並ぶ現在の形式が生まれました。

安土桃山時代には豊臣秀吉の寄進により現在地へ移り、火災を経て1617年に再建されました。

境内には、世界最大級の木造建築・御影堂をはじめ、阿弥陀堂や飛雲閣、白書院など、国宝や重要文化財が数多く残されています。

1994年にはユネスコ世界文化遺産にも登録され、今もなお多くの人々の信仰とともに、歴史的な価値を伝え続けています。

国宝建築から学ぶ日本の屋根

国宝・御影堂(ごえいどう)

↑ 世界最大級の木造建築を支える瓦屋根

西本願寺の中心にある御影堂は、1617年に再建され2009年に大修復を終えた国宝建築

建物は東西48メートル、南北62メートル、高さ29メートルにもおよぶ、世界最大級の木造建築。

約4,900平方メートルもの広さを誇る屋根に使われている瓦の数は、約11万5,000枚。

そのうち4割は200年以上の風雨に耐えた古瓦を再利用し、6割は新たに岐阜県で製造された「平成瓦」が使用されています。

下の写真では、色味や質感の違いが一目でわかります。

古い瓦と新しい瓦が並ぶ様子からは、時代を超えて受け継がれる職人技が感じられますね。

▼日本の伝統技術「本瓦葺き」の屋根とは▼

御影堂の屋根は、平瓦と丸瓦を交互に組み合わせる「本瓦葺き(ほんがわらぶき)」という伝統工法で葺かれています。

この方法は、主に神社や寺院など格式ある建築物に用いられ、雨水の侵入を防ぐ合理的な構造を持つのが特徴です。

本瓦葺きは耐火性にも優れ、適切なメンテナンスを行えば100年以上持つといわれています。

‼️日本には約1300年前の瓦も現役であります

瓦の起源は古代中国にまでさかのぼります。日本には奈良時代に伝わり、寺院建築を中心に広がりました。

奈良県の元興寺では、約1300年前に作られた瓦が今も屋根の一部として残っています↓

皆さんもぜひ、奈良県に訪れた際には立ち寄ってみてください。

国宝・阿弥陀堂(あみだどう)

御影堂の隣に建つ阿弥陀堂は、1636年に再建され、その後1760年に改修、1985年に修復された国宝

堂内の中央には阿弥陀如来像が安置され、両脇にはインド・中国・日本の高僧たちの像が並びます。

外観は御影堂よりも少し控えめながら、どっしりとした重厚感と気品が漂います。

2022年3月には約4年8か月に及ぶ修復が完了し、その姿を新たに輝かせていました。

▼阿弥陀堂の屋根▼

御影堂と同じく本瓦葺きの伝統工法で仕上げられています。

やわらかく反った大屋根が特徴、緩やかなカーブが美しいですね。

↓何段にも重ねられた大棟も

西本願寺の北側に位置する飛雲閣(ひうんかく)は通常非公開のため、今回は残念ながら見ることができませんでした。

特別公開の際にのみ見学ができるそうです。

桃山時代の豪華な彫刻「国宝・唐門」

西本願寺の「国宝・唐門」は、唐破風(からはふ)と呼ばれる中央が緩やかに膨らんだ曲線の屋根を、檜皮葺きで美しく仕上げています。

二本の親柱の前後に支える控柱を持つ四脚門。

正面に唐破風がくる向唐門の様式となっており、さらにその上に門に平行して棟を作って側面に千鳥破風をつけているのが特徴です。

↓檜皮葺きの屋根

ヒノキの樹皮を何枚も重ねて葺いた日本伝統の屋根工法。軽くて通気性がよく、自然素材ならではの美しい風合いが特徴です。

↓彫刻の中には鳳凰が

中国の故事にちなんだ意匠が施されています。

鳳凰といえば平等院鳳凰堂の瓦屋根の上に載っている鳳凰が有名ですね。

この美しさに見入っていると、日が暮れるのを忘れてしまうほど、このことから「日暮門(ひぐらしもん)」とも呼ばれています。

2018年から2021年にかけて修復が行われ、桃山文化を代表するこの門が再び輝きを取り戻していました。

西本願寺で見つけたこと

雨を受け止める瓦屋根の構造

西本願寺を歩いていて気づいたのが、「一部だけ瓦が二重に敷かれている」部分↓

おそらくこれは、上の屋根から雨水が集中して落ちてくる場所を守るために置かれていると思います。

上の屋根には雨樋がなかったため、特定の部分にだけ雨が直接当たってしまいます。

その場合瓦が早く劣化してしまうため、雨を受け止める部分だけ瓦を重ねて敷き、負担を分散させているのかもしれません。

400年もの間、天水受けを支え続ける「天の邪鬼」

愛らしい姿の天邪鬼たち。

4体の天邪鬼が雨樋受けを支えるように配置されていました。

本来、天の邪鬼は仏教の教えに逆らう存在とされていますが、ここでは屋根や建物をしっかり支える力強い守り神のような役割。

400年もの間、西本願寺の屋根を支え続けているそうで驚きました。

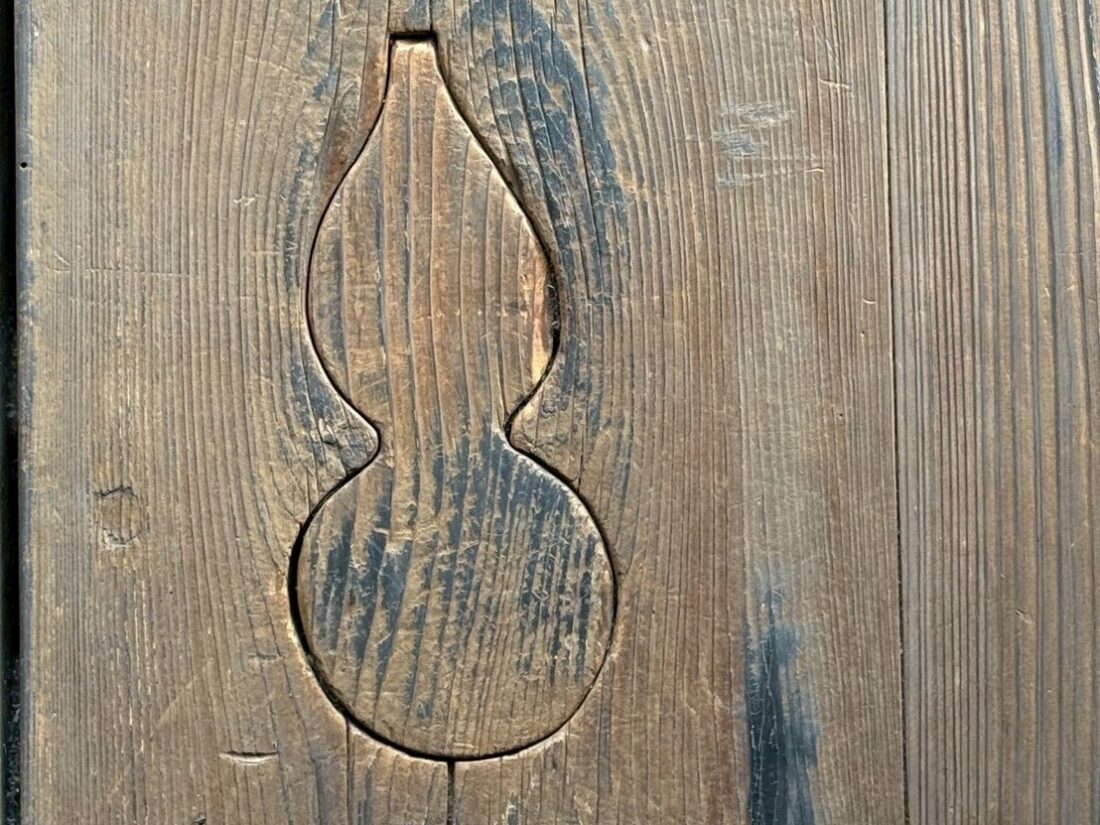

大工さんの遊び心がある「埋木(うめき)」

↑ひょうたんの形をした埋木

御影堂や阿弥陀堂の縁側、廊下をよく見ると、節穴やひび割れを埋めるために「埋木(うめき)」が施されていました。

その形はただの木片ではなく、動物や植物、とっくりなどをかたどったものです。

↓富士山の形をした埋木もありました。

多くの参拝者が歩く場所だからこそ、大工たちは補修にも心を込め、「見る人が少しでも和んでほしい」という気持ちを表現しているようです。

建物を守りながら、訪れる人の心を癒す粋な工夫に、職人の優しさと遊び心を感じました。

家紋入りの軒丸瓦

西本願寺の屋根を見上げると、軒先にずらりと並ぶ丸い瓦が目に入ります。

これは「軒丸瓦(のきまるがわら)」と呼ばれ、屋根の端を飾る半円筒形の瓦です。

建物の顔ともいえる部分で、雨風から屋根を守るだけでなく、装飾としても重要な役割を果たしています。

↓巴紋

水が渦を巻く様子を表した文様で、「火災から建物を守る」という願いが込められているといわれています。

↓桐紋

日本の五大家紋のひとつで、室町幕府の貨幣や豊臣政権、皇室などにも用いられた格式高い紋章。

このような家紋入りの軒丸瓦は、神社仏閣や歴史的建造物に多く見られますが、実際に目にすると、その一つひとつに建物の歴史や祈りが込められていることを感じます。

屋根の上に載っている「装飾瓦」

屋根の端には、獅子や狛犬のような姿をした瓦がありました。

これは、単なる飾りではなく「魔除け」や「厄除け」の意味を持つ装飾瓦。

瓦は粘土を焼いて作られる建材で、耐火性・耐久性に優れており、風雨から建物を守ると同時に、美しさを引き立てる役割も果たしています。

鬼瓦

鬼瓦は屋根の棟(むね)の端に取り付けられ、雨水の侵入を防ぎながら、建物を守る“守護神”のような存在。

名前の通り鬼の顔をかたどったものが有名ですが、実際には鬼の顔をしていないものも多く、雲や植物、七福神など多様なデザインがあります。

鬼瓦の歴史は古く、7世紀頃にはすでに登場し、8世紀には全国に広まりました。

当時の人々は「鬼を味方につけることで、その迫力で厄を祓う」と信じていたため、鬼の姿が選ばれたといわれています。

現代でも、鬼瓦は単なる装飾ではなく、雨風から屋根を補強し、建物全体の耐久性を高める重要な役割を担っています。

まとめ

西本願寺の屋根には、400年もの時を越えて受け継がれてきた職人の技と美しさがありました。

西本願寺は京都駅から北西に歩いて15分ほどの場所にあるので、近くへ行った際にはぜひ立ち寄ってみてください。

この記事が、皆さまのお住まいの屋根に少しでも関心を持つきっかけになればうれしく思います。

横浜市、川崎市で屋根や外壁に関するお悩みやご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

横浜市、川崎市密着の屋根の修理の専門店(株)成田屋商店では、ただいまご相談・診断・お見積りの提出まで無料で承っております。

皆様のご来店・お問合せを心よりお待ちしております。

↓来店予約・お問い合わせはこちらから↓

この記事の監修者

かわらぶき技能士/瓦屋根工事技士/瓦屋根診断技士/一般建築物石綿含有建材調査者

代表取締役 成田 健

横浜市地域密着の屋根・外壁リフォーム専門店として、横浜市、川崎市にお住まいの皆様に向けて有益な情報を発信しています。お客様の疑問に答え、分かりやすい情報提供を心がけています。

相談・お問い合わせをする

相談・お問い合わせをする LINEで相談・診断依頼をする

LINEで相談・診断依頼をする